基礎のひび割れ・・大丈夫かな?

木造住宅の基礎は、「ベタ基礎」、「布基礎」が一般的です。どちらの基礎形式にするかは、地耐力(地盤の軟弱、地層構成)に応じて選ばれます。布基礎よりベタ基礎の方が地盤に対して対応範囲が広く、比較的地盤が良好であれば布基礎、不均質な軟弱地盤では杭基礎が用いられます。地盤に応じた基礎形式と基礎の形があります。この選択を誤ると、地震などで不同沈下を生じる恐れがでてきます。

基礎のびひ割れ(クラック)は

●「著しいひび割れ」:幅0.5ミリ以上のもの

●「補修が望ましい劣化現象」:幅0.3ミリ~0.5ミリ未満

●「補修不要」:幅0.3ミリ未満のもの

とされています。

表面からの深さが20ミリに達すると、雨水が進入して内部の鉄筋が膨らんでしまい鉄筋が露出する著しいひび割れ「ポップアウト現象」が起こる場合があるので、早めの修復が必要です。

基礎の立上がり部分にモルタル塗の表面仕上げを施すケースも多くみられます。表面モルタルは比較的割れやすく、基礎本体にはひびが無い場合もあるので、深さの計測をするなどして慎重に見極める必要があります。

110914

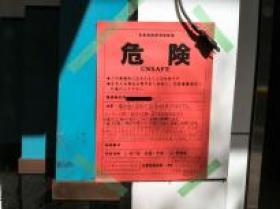

被災宅地危険度判定

東日本大震災後、仙台市や宮城県の要請により、宅地の被害の発生状況を迅速かつ的確に把握するために、被災宅地危険度判定士が危険度判定を行いました。宅地の二次災害を軽減・防止し住民の安全を確保することを目的としています。建物の応急危険度判定の宅地版と言ったところです。

仙台市からは5月19日までに調査された結果である「主な宅地被災箇所分布図」が公表されており、一定のまとまりがある被災箇所が示されています。おおまかな危険箇所しか分かりませんが、地震の被害の大きかった地域が見てとれます。

太白区と泉区の比較的古い団地の盛土された地域に被害が多いようです。昭和40年代頃に造成された団地には、玉石擁壁などの既存不適格擁壁がまだたくさん残っていたのも原因と考えられます。

仙台市「被災宅地危険度判定の結果」⇒

110826

地震災害後の建築物判定・・・「半壊」?「半損」?「中破」?

地震被災後の建築物判定は何種類かあるため、分かりにくく混乱される場合も多いかと思います。整理すると、被災後の建築物の判定には大きく次の3種類があります。

1.被災建築物応急危険度判定

地震直後すぐに、建築士等の一定の研修を受けた応急危険度判定士が危険度を判定します。余震による建築物が倒壊、部材の落下等の二次被害を防止するために行い、被災者がそのまま建築物を利用できるかどうかを判定するために、公共団体が行う調査です。「調査済」(緑)、「要注意」(黄)、「危険」(赤)の判定ステッカーが貼られます。この判定についての責任は判定実施主体の地方自治体が負うことになります。

「応急危険度判定とは」⇒

2.被災度区分判定

建築物の残存耐震性能を把握し建築物を継続的に使用するためにはどんな補修、補強をしたらよいか、専門技術者が調詳細に査し復旧方法を決定します。一定の費用を要します。判定区分は「軽微」、「小破」、「中破」、「大破」、「倒壊」。

3、罹災証明の家屋の財産被害程度認定のための判定

被災者生活再建支援法等による、各種支援、税の減免の申請のため必要となる家屋の被害程度を市町村長が証明するものです。家屋の損害割合を算出して、被害程度(全壊、半壊等)が市町村により認定されます。東日本大震災においては、長期避難エリア内での罹災証明取得を不要化、罹災証明の代わりに全壊であることが確認できる写真の添付で可・・等の緩和措置があります。判定区分は「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」。

り災証明書のための建物被害認定のしくみ(仙台市)⇒

その他に、建物に地震保険に付保している場合には、「全損」、「半損」なのか保険会社に査定してもらう必要があります。保険会社の調査と罹災証明の調査は異なるので注意が必要です。またそれぞれの、調査の結果に微妙な矛盾が生じている場合もあるようです。

110825